Traumatherapie-Basics anhand des RebiT-Ansatzes

Der Wunsch nach Unterstützung und Orientierung sowohl bei angehenden als auch bei fortgeschrittenen Traumatherapeuten ist groß. Die spezifischen Bedürfnisse der Klienten und die besonderen Erfordernisse im Therapieprozess machen die Traumatherapie zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Dr. Alice Romanus-Ludewig, Ärztliche Psychotherapeutin aus Hannover, vermittelt in ihren Fachseminaren alles Wesentliche über Trauma, Traumatisierungsfolgen und Grundlagen von traumatherapeutischer Behandlung nach dem sogenannten RebiT-Ansatz. Jetzt hat sie diese Inhalte in einem Buch zusammengefasst.

Liebe Frau Romanus-Ludewig, worum geht es in Ihrem Buch?

Liebe Frau Romanus-Ludewig, worum geht es in Ihrem Buch?

In meinem Buch geht es um die resilienz- und bindungsorientierte Traumatherapie, kurz: RebiT. Dieser Therapieansatz zeichnet sich dadurch aus, dass er – auf der Grundlage der allgemein anerkannten Richtlinien für Traumatherapie – besonders praxistauglich gestaltet ist. Er bietet eine klare Struktur, wie man als Therapeut konkret vorgeht. Natürlich bleibt Raum für die Individualität des Praktizierenden und des Klienten. Hat man ein festes Grundgerüst wird es aber leichter, alles Weitere variabel zu halten, ohne den Überblick zu verlieren. Das ist auch für den Klienten wichtig.

Entstanden ist dieser Ansatz aus dem Wunsch und der Notwendigkeit heraus, an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis Umsetzungshilfen zur Verfügung zu stellen. Das Buch bietet also Antworten auf die Fragen, welche Übungen unverzichtbar und essentiell sind. Was sind die „Basics“ (ich nenne sie die „Big Five“) und wozu dienen sie? Und noch detaillierter: Wenn ich eine bestimmte Übung durchführe – wie gehe ich da Schritt für Schritt vor? Besonders bei der Traumadurcharbeitung ist es sehr hilfreich, anhand eines Beispiels mit Erläuterungen einmal den genauen Ablauf zu verinnerlichen. Dabei wird deutlich, worauf es ankommt, was der Kern des Prozesses ist, und auch, welche „Fallstricke“ es zu meiden gilt.

Für wen wird dieses Buch interessant sein?

Für alle Therapeuten – ob angehende, fortgeschrittene oder erfahrene –, die sich für Traumatherapie interessieren. Insbesondere für diejenigen, die schon einmal eine Traumatherapie-Weiterbildung gemacht haben oder diese anvisieren. Sie alle finden in diesem Buch einen guten Überblick über die Traumatherapie-Basics anhand des RebiT-Ansatzes.

Aus meiner Arbeit mit Klienten weiß ich, dass auch viele Traumbetroffene händeringend nach Informationen über Trauma, Traumatisierung und Hilfsmöglichkeiten suchen. Gerade weil nicht ausreichend viele Therapieplätze vorhanden sind, suchen viele Wege, sich selbst zu helfen. So werden sicher auch viele Klienten dieses Buch lesen, und ich glaube, dass für sie ebenfalls viele wertvolle Informationen zu finden sind. Sie gewinnen einen Eindruck davon, wie Traumatherapie aussehen kann und was sie erwartet.

Sowohl Therapeuten als auch Betroffenen bietet dieses Buch den Vorteil, dass es „gespickt“ ist mit Beispielen von Klienten und Klientinnen. Dabei habe ich natürlich solche Beispiele ausgewählt, die möglichst nicht „triggern“, aber trotzdem das Entscheidende deutlich machen.

Was enthält das Werk?

Sollte ich auf diese Frage so knapp wie möglich antworten, würde ich sagen: Das Buch enthält einen recht komprimierten Abriss der Theorie zu Trauma, Traumafolgstörungen und Traumaphysiologie sowie die Beschreibung der drei Traumatherapiephasen (Stabilisierungsphase, Phase der Traumakonfrontation und Phase der Trauer und Neuorientierung). Bei der Beschreibung der Traumatherapiephasen geht das Buch darauf ein, wie diese Phasen auf der Grundlage des RebiT-Ansatzes aufgebaut sind, welche Grundelemente sie enthalten und wie sie in der Praxis konkret gestaltet werden können. Außerdem enthält das Buch Abbildungen, Tabellen, Fallbeispiele und Übungen, um die Theorie so anschaulich wie möglich zu machen.

Zusätzlich wird sichtbar gemacht, dass einige Elemente aus der Traumatherapie auch für nichttraumafokussierte Therapien äußerst hilfreich sein können. Dies verwundert nicht, denn es gibt natürlich auch Überschneidungen zwischen dem Erleben von Traumabetroffenen und dem Erleben von Klienten mit anderen Diagnosen, wie z.B. Depressionen oder Burnout, oder mit Beziehungskonflikten.

Wie ist das Buch aufgebaut?

Das Buch beginnt, nachdem die Entstehung des RebiT-Ansatzes beleuchtet wurde, mit dem Theorieabriss. Darauf folgt der Praxisteil, der sich mit dem Aufbau und Ablauf der verschiedenen Traumatherapiephasen befasst. Hier steht das ganz konkrete Vorgehen im Mittelpunkt sowie viele Praxisbeispiele. Wer schon länger versucht, sein traumatherapeutisches Wissen in die Praxis umzusetzen, und dabei auf typische Schwierigkeiten stößt, erhält hier Hilfestellung.

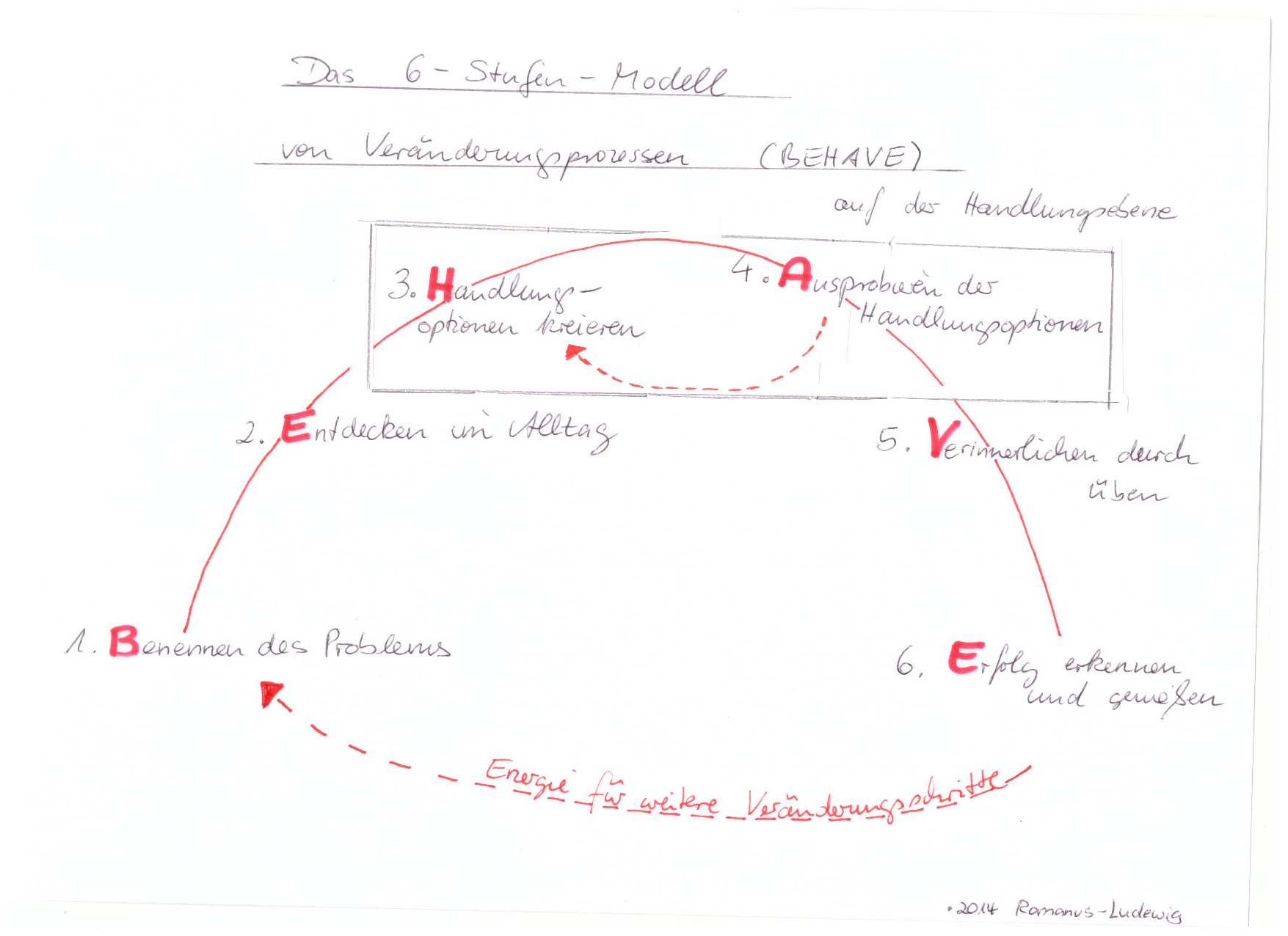

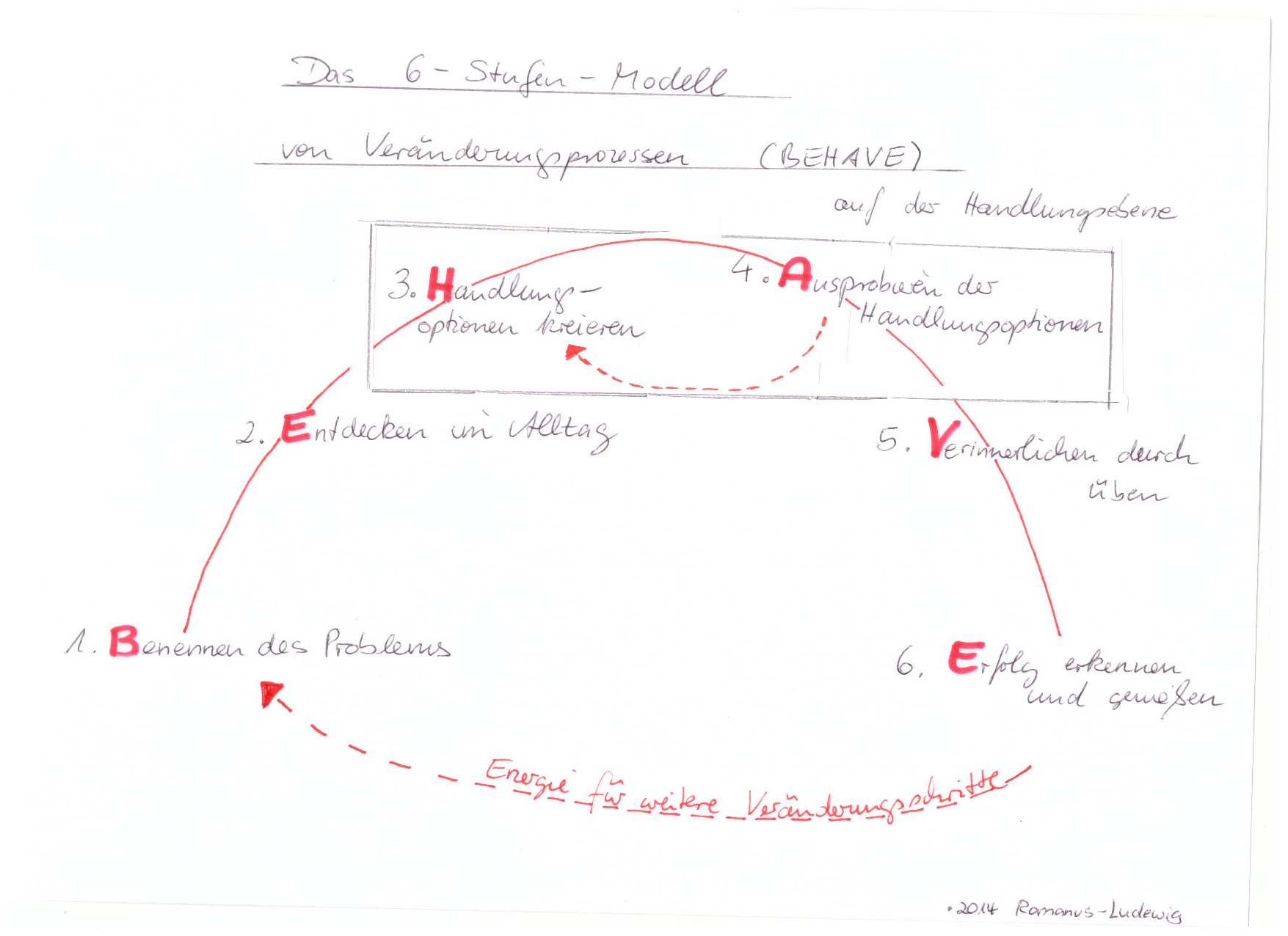

In einem letzten Teil geht es noch über die Traumatherapie hinaus. Hier können Leser Ideen sammeln, wie sich einzelne traumatherapeutische Elemente auch sehr gewinnbringend für die allgemeine Psychotherapie anwenden lassen. Dies ist auch deshalb interessant, weil sich traumatherapeutische Prozesse oft aus „normalen“ Psychotherapien entwickeln oder nach Durchlaufen der traumatherapiespezifischen Phasen wieder einmünden in allgemeine psychotherapeutische Prozesse. Einige Gedanken und Modelle – z. B. das BEHAVE-Modell – sind ganz allgemein für Veränderungsprozesse anwendbar und hilfreich.

Können Sie das an einem Beispiel, etwa an dem BEHAVE-Modell, konkretisieren?

Veränderung macht lebendig und viele Krisen können nur durch die Bereitschaft zur Veränderung bewältigt werden. Eine Psychotherapie zu machen bedeutet, sich dieser Notwendigkeit zu stellen. Das kostet Energie, weil es in unserer menschlichen Natur liegt, am Gewohnten festzuhalten. Um diesen oft auch anstrengenden und herausfordernden Prozess der Veränderung zu bestehen, braucht es manchmal Unterstützung. Bei der Begleitung zahlreicher Veränderungsprozesse von Klienten habe ich festgestellt, dass es immer wieder ganz typische Phasen sind, die durchlaufen werden. Hilfreich kann daher zum Beispiel sein, für sich zu bestimmen, an welcher Stelle im Veränderungsprozess man steht.

Die unterschiedlichen Phasen habe ich im sogenannten BEHAVE-Modell beschrieben:

B – Benennen des Problems

E – Erkennen des Problems

H – Handlungsoptionen neu kreieren

A – Ausprobieren der Handlungsoptionen

V – Verinnerlichen durch Üben

E – Erfolg erkennen, würdigen und genießen, freiwerdende Energie für neue Ziele nutzen

Jede Phase hat ihre ganz besonderen Herausforderungen und es können phasentypische Blockaden auftreten. In der ersten Phase (Benennen des Problems) besteht die Herausforderung darin, möglichst präzise das Problem bzw. den Kern des Problems zu benennen. In der zweiten Phase (Erkennen des Problems) empfinden Klienten oft eine „Verschlimmerung“, weil sie plötzlich entdecken, dass das Problem möglicherweise in mehreren Lebensbereichen auftritt, und ihnen jetzt erst die Dimension und die unterschiedlichen „Gesichter“ des Problems deutlich werden.

Die dritte und vierte Phase des Veränderungsprozesses sind einerseits sehr kreativ, aber auch anstrengend, weil es darum geht, sich neue Verhaltensweisen innerlich vorzustellen, aber diese dann auch ganz konkret im Alltag auszuprobieren. Hier gilt das Prinzip Trial and Error (Versuch und Irrtum): ausprobieren und dann prüfen, ob die gewählte Strategie funktioniert oder nicht. Funktioniert sie, ist Phase fünf dran (Verinnerlichen durch Üben), funktioniert sie nicht, geht es zurück zu Phase drei und neue Handlungsoptionen müssen kreiert werden.

Phase drei und vier sind das Herzstück des Veränderungsprozesses. Die Gefahr ist, in dieser Phase aufzugeben, zum Beispiel weil die erste Veränderungsvariante nicht funktionierte. In einer Psychotherapie ist hier der Therapeut gefragt, Mut zu machen und zu stärken. Menschen, die zwar nicht in einer Therapie sind, aber an ihrer persönlichen Weiterentwicklung arbeiten, müssen sich hier selbst Mut machen.

Ist dann eine funktionierende Lösung gefunden worden, kann es weitergehen mit der fünften Phase, Verinnerlichen durch Üben. Diese Phase des Verinnerlichens kann sehr lange, teilweise Jahre dauern und endet damit, dass das neue Verhalten „in Fleisch und Blut übergegangen“ ist. Auch hier geben manche den Veränderungsprozess vorzeitig auf, weil sie irritiert sind davon, dass das neue Verhalten selbst nach einer ganzen Weile des Übens noch als anstrengend empfunden wird und nach wie vor ein Widerstand vorhanden ist. Dabei ist das gar nicht verwunderlich: Eingeschliffene Verhaltensweisen sind durch Nervenverschaltungen „im Gehirn eingegraben“. Daher braucht Veränderung ganz einfach Zeit, bis neue Verschaltungen aufgebaut sind.

Wenn der Energieaufwand weniger wird, das neue Verhalten also immer öfter „von alleine“ geschieht und irgendwann zumindest teilweise zur „zweiten Natur“ geworden ist, befindet man sich am Ende des Prozesses. Jetzt ist das Feiern des Erfolges ebenso wichtig wie die Anstrengung während des Prozesses. Nur wenn der Veränderungsprozess so bewusst wahrgenommen und gewürdigt wird, stellt er ein enormes Wachstumspotenzial dar. Ein Gelingen steigert das Selbstwertgefühl und setzt so viel Energie frei, dass oft der nächste Veränderungsprozess in Angriff genommen wird.

Worauf ist bei Ihrem Buch zu achten?

Wie schon erwähnt, soll das Buch bzw. der RebiT-Ansatz beides vermitteln: Die Essenzen, die die traumatherapeutische Grundhaltung ausmacht, also die Fokussierung auf Resilienz und Bindung, sowie die Struktur, das Grundgerüst einer Traumatherapie. Ich würde hier von einer Balance sprechen, die bedeutsam ist. Ohne die traumatherapeutische Grundhaltung, welche die Ressourcen des Klienten im Blick hat und eine vertrauensvolle Beziehung als Voraussetzung erkennt, kann keine Bewältigung des Traumas stattfinden. Da helfen weder Techniken noch Struktur!

Doch ohne sinnvolle Struktur und professionelles Vorgehen hilft auch keine noch so resilienz- und bindungsorientierte Grundhaltung. Beides lässt sich nicht gegeneinander ausspielen. Ich wäre sehr zufrieden, wenn das Buch zu dieser Einsicht beitragen könnte.

Wie lautet Ihre Botschaft?

„Habt Mut und macht euch daran, Traumatherapie zu lernen und zu üben, es lohnt sich!“ So ähnlich könnte meine Botschaft auf den Punkt gebracht werden. Das klingt banal, aber Tatsache ist, dass so viel traumatherapeutisches Wissen in den Köpfen von Psychotherapeuten ungenutzt bleibt. Das ist angesichts der zahlreichen, bisher nur unzureichend therapeutisch versorgten Traumabetroffenen sehr schade!

Hoffentlich klingt in dem Buch auch durch, dass Traumatherapie für beide Seiten sehr lohnend ist. Dass wir Fachleute durch das empathische Teilhaben an der Erfahrungswelt traumatisierter Menschen erheblichen Belastungen ausgesetzt sind, ist nicht zu leugnen. Doch die Last dieser Menschen ein Stück mitzutragen und zur Bewältigung beizutragen, empfinde ich als eine zutiefst sinnvolle Aufgabe. Sie erinnert mich in heilsamer Weise auch immer wieder an meine eigene Vulnerabilität und die von uns Menschen allgemein. Wir sind aufeinander angewiesen und bedürfen immer wieder der Hilfe anderer, wenn wir uns weiterentwickeln möchten. Ich bin allen Menschen dankbar, die ich bisher begleiten durfte, durch jeden Einzelnen habe auch ich sehr viel gelernt und mich weiterentwickelt.

Über die Autorin

Über die Autorin

In ihrer Praxis für Psychotherapie, Traumatherapie und Weiterbildung in Hannover behandelt Alice Romanus-Ludewig Einzelpersonen nach dem tiefenpsychologisch fundiertem Therapieansatz. Im dreiteiligen Traumatherapieseminar werden zudem wesentliche Inhalte über Trauma, Traumatisierungsfolgen und Grundlagen von traumatherapeutischer Behandlung an Fachpersonen vermittelt. Das Seminar richtet sich an Therapeuten und Berater, die mit traumatisierten Menschen arbeiten. Grundlage des Seminars ist der RebiT-Ansatz.

Weitere Informationen erhalten Sie hier und unter https://www.winput-hannover.de/

Im Junfermann Verlag erscheint am 24. Mai Ihr Buch Resilienz- und bindungsorientierte Traumatherapie (RebiT). Ein Handbuch.